E.コステールの親和性

E.コステールの『和声の変貌(音高組織の理論)』(1962年、邦訳1980年小宮徳久)は、

中心音確定では、完全8,4,5度と半音が重要な役割(つまりこれらの音程で向かう先の音が中心音になる)をしていて、

音群を12音との表にして上記の音程を加算すると、音群に対する12音の親和性がわかるといった理論です。

これにはたくさん批判があり、私も最初に読んだ時には、

- 完全8,4,5度と半音を選ぶのは恣意的ではないか?

長2度上とかも中心音確定に影響があるのではないか。

なぜ各音程の重みがすべて1なのか。 - どうやって分析に使うのか不明。

ましてや作曲にはまったく応用できそうにない。

『ブルーノートと調性』(1989年、浜瀬 元彦)という本には、様々なスケールに対し

この理論が応用されていましたが、よくわかりませんでした。 - いちいち表を作るのは面倒くさい。

最近、読み返してみたところ、確かに恣意的なところはありますが、

和声とか対位法を超えて、すべてに使える理論を構築したという点では画期的ですし、

表で加算するという考え方は、ツール等があればいろいろ拡張できると感じました。

そこで、表計算といえばExcelですから、ツールを用意しました。

コステール親和性表.zip(Excelファイル)

ツールは、完全8,4,5度と半音だけでなく、好きなように重み付けが出来ます。

もちろんコステールのままの重み付けもあります。

私の場合、コステールの重みに、長2度上を1、長2度下を0.5とし追加し、

さらに、第7倍音(平均律より低い)までを重みとして加えました。

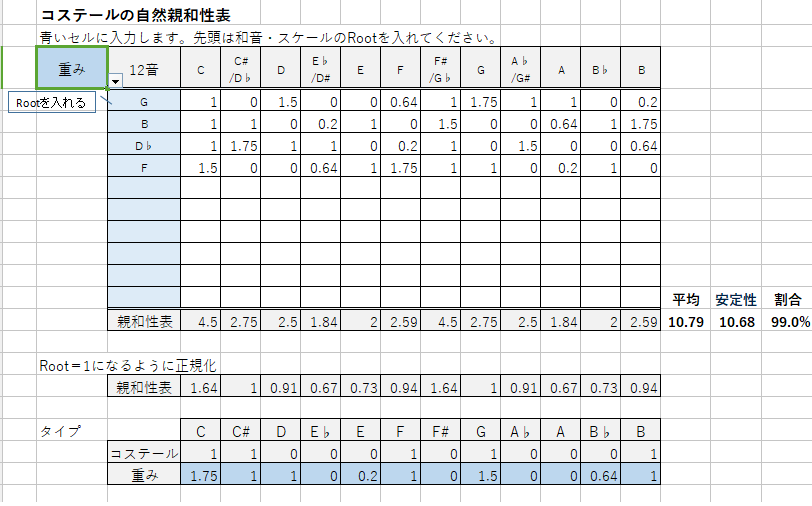

G-H-Des-Fの属7の下降変質だと以下のようになります。(ツールは英語表記です。)

倍音だけの重み付けにしたり、いろいろ試せます。

表の見方

- 親和性

一番下の行が各12音の親和性です。大きいほど親和性が高くなります。

親和性とは、そこに進行するのが自然(普通)といった意味です。

上の表だと、4.5のCとF#へ向かう(G7♭5ー>C, 裏コードでC#7♭5ー>F#)のが

最も自然な進行で、その他増6としてFm,Bmに向かうのも2.59で高い値になっています。 - 安定度

右側の割合の値が安定度で,100%以上が音群が安定していると言えます。

安定度とは、動き出す傾向にあるのか、トニックのようにとどまれるかの数値です。

上記では99%なので、少し不安定と言えます。

これらの指標は、やはり作曲には役立たないでしょう。

親和性の高い自然な方ばかりへ動けばいいってものでもないですし、

安定度も、自分が安定していると感じれば、それでいいんですから。

ただ、遊びとしては興味深いので、少し遊んでみるのもいいかと思います。